南京无想山区水库旁,竹林里,中国最“土味”的设计师,他用五种土得掉渣的材料,复活了一座无人问津的百年荒村。

荒村

Uninhabited Village

南京的无想山深处,有一座“土得掉渣”的民宿。

这里的房子样式是最“土”的四合小院,用青红瓦片铺成房顶,凑近点看还能看到石砖墙缝隙的泥土,原汁原味的木质房梁上还能看到木节。

出行骑凤凰牌自行车,通知全靠村头摇铃,住在这里不用开空调,不但有土灶还有学堂。

这里就是无想山居,设计师叫余平,2016年室内设计年度十大人物。

撇开建筑设计师的头衔,他看起来更像是个亲切的邻家大叔。

用十年老友胡守连的话来说,余平是个执着的人,“好像有那么点工匠精神的意思”。

南京溧水区·无想山居

离开南京市区,开车一小时左右就能抵达溧水区无想山区。

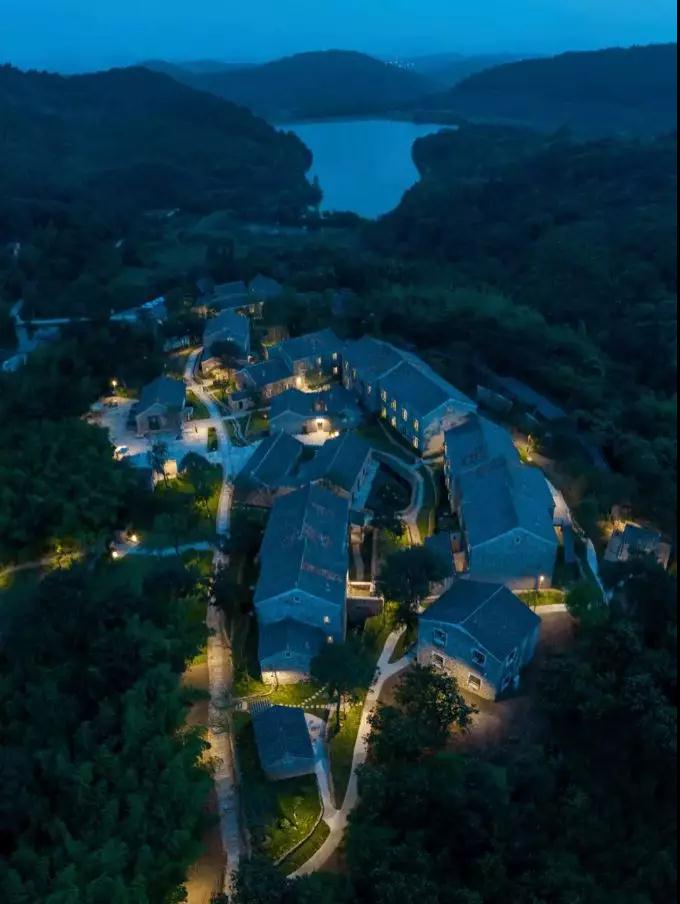

进山的路有点弯曲,这里有一个水库,隔着氤氲的水汽眺望位于山腰的“无想山居”,竟然有种寻访桃花源的错觉。

穿过郁郁葱葱的竹林,就能看到好看的斜坡瓦房,仿佛在旧时光中尘封多年的村落,又一次焕发出新的光芒。

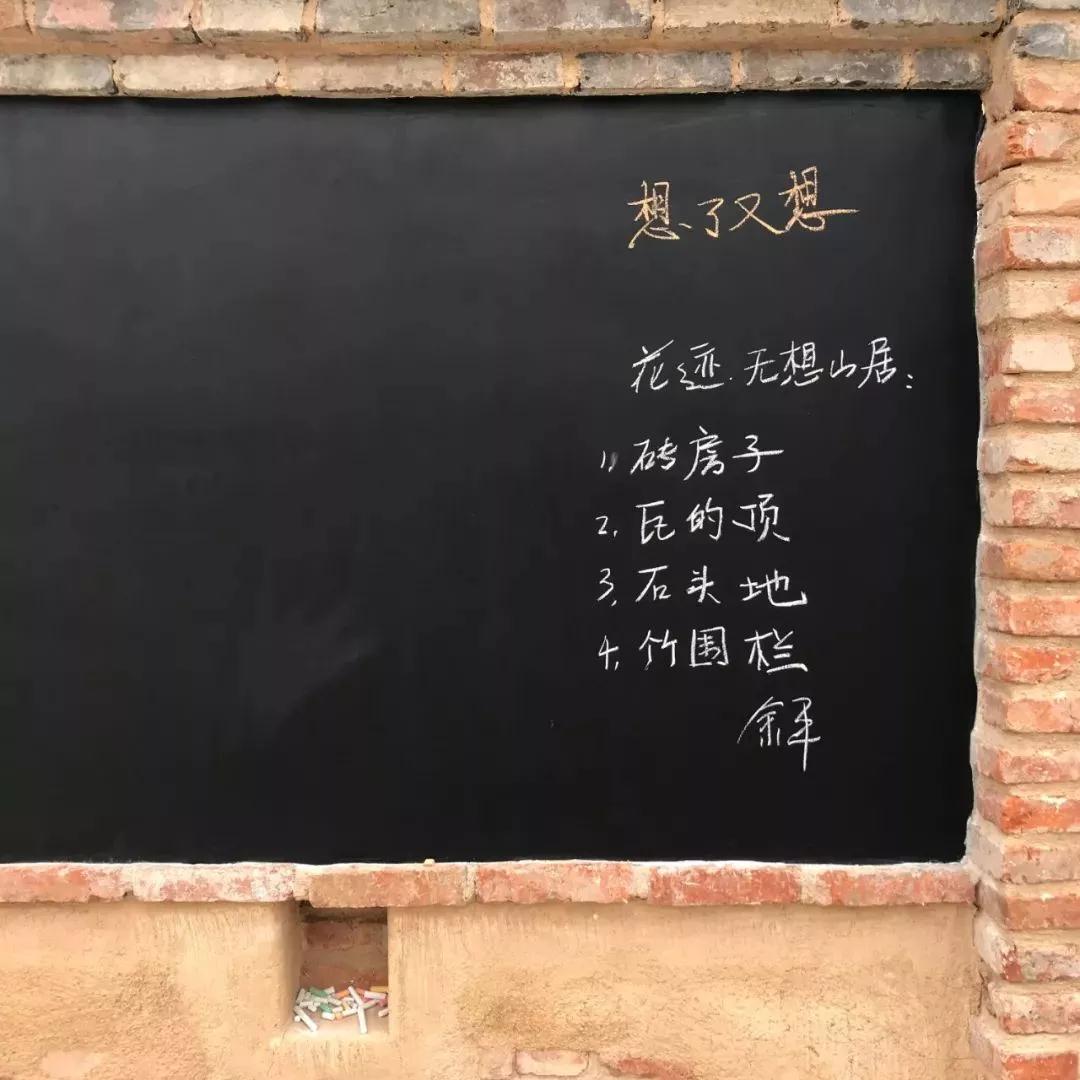

“做设计要适当地限制自己,这样才能把一种材料做极致。”

他说自己的精力有限,追求的东西多了,反而不能走得更远,所以他把目光转向古民居的5音上,也就是:“土、木、砖、瓦、石”。

2014年,余平和胡守连在南京包下一个小院做了一家民宿,也就是“花迹酒店”。

想不到民宿反响热烈,入住的客人说得最多的一句话就是:“住在传统老房里,没由来地觉得安心。”

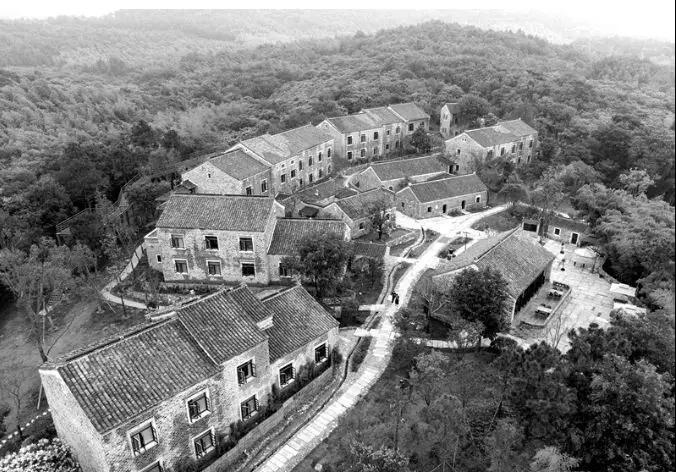

2017年寻到了南京无想山深处的这座荒村,几十栋破旧的老房子在这里孤独伫立。

他们要在这里建一座隐在竹海之中,挂在树梢之上的民宿,也就是“无想山居”。

无想山居占地42亩,反复打磨了2年之后,终于定型了:新旧房子共26栋,其中只有5栋作为民宿开放,分别取名为土、木、砖、瓦、石。

余平生于浙江,幼年随着参军的父亲走过许多地方,最后定居西安,所以在无想山居能感受到西北的热情豪迈,也能感受到江南的细腻温润。

满眼皆是红砖绿瓦,与其说民宿,倒不如说是一股子“土味”的乡下。

无想山居的屋顶很有特色,青瓦打底,大片的红瓦次第覆盖其上,远远地看就像是红补丁似的。

余平说,以前当地居民会用红瓦修补屋顶的缺漏,这样设计是为了保持村子原本的样子,也是致敬勤俭的祖辈。

五栋住房之间有走廊连接,木头做梁,青瓦做顶。

这些木材没有经过过多的加工,保留了它们最真实的样子,甚至还能看到上面的木节和疤痕。

这是余平最喜欢的纯粹自然。

五栋客房新旧掺杂,主体是五栋村里历史最久远的老宅,每栋老宅用三栋后建的新宅围合,营造出四合院的形态。

余平在许多老村落里都见过四合院,只不过文化和地域的差异,呈现出的形态都不一样。

一个小小的私家院落坐落于四合院中心,抬头就能看到四四方方的天,脚下踩着坚实的土地,会让人特别有安全感。

“这是最适合中国人的建筑形态,也是中国的骄傲,理应传承下去。”

我最喜欢的是公共空间地面铺设的砖块,可别小看了它们,一块块都大有来头。

这些都是余平这些年走访古镇收集来的,大多数来自北方农村的火炕,即便如今身在南方,踩着来自北方农村的红砖,余平依然觉得很温暖。

余平在客房门口加了15公分的门槛,在中国传统里,迈过门槛才算是到家,即便是来此小住的客人也需要这样的归属感。

房间里还能看到老式吊顶风扇,无想山的气候加上设计过的厚墙体,室内温度一直保持在舒适的状态。

客房靠近竹林,在这里可以欣赏到无想山未经雕饰的风景,山风拂过竹叶还会发出好听的沙沙声,让人怀念起了儿时的午后。

相比其他民宿的落地玻璃窗,无想山居的窗户显得有点“小气”。

余平说,传统民居没有暖气,所以会尽可能缩小窗户大小确保房间温度。

以前没有广播的时候,村里有什么通知就会拉响村头大树上的铜铃,无想山居也有一个,播放露天电影的时候就用铃声来通知客人。

余平和胡守连最喜欢的地方,是村里的学堂,大概有100平米。

他们常常会在这里举办一些国学、音乐、手工课堂,也会在这里放一些老电影,请住客们来观看。

学堂里的黑板上,还留着余平写下字:这是无想山居的主材,也是这里的氛围和风情。